最近は天体望遠鏡とCMOSカメラの接続についてのお問い合わせが増えてきています。これらの接続は、これまでは「Tリング + カメラ」のほぼワンパターンでしたが、現在はCMOSカメラのラインアップが増えて接続方法が多様化し、以前より複雑になりました。鏡筒側の取り付け規格も従来のM42ネジに加えてM48ネジが増えてきました。こうした背景を踏まえ、今回のブログ記事では主要な接続方法を一通りご紹介したいと思います。

はじめに

このような話題を扱う際に、まずは天体望遠鏡とカメラの接続には大きく分けて2種類あるということをお伝えしたいと思います。

(1) 「ただピントが合えばOK」のパターン

主な例として、①補正レンズが無い屈折望遠鏡、②補正レンズと対物レンズが一体となっている屈折望遠鏡、が挙げられます。

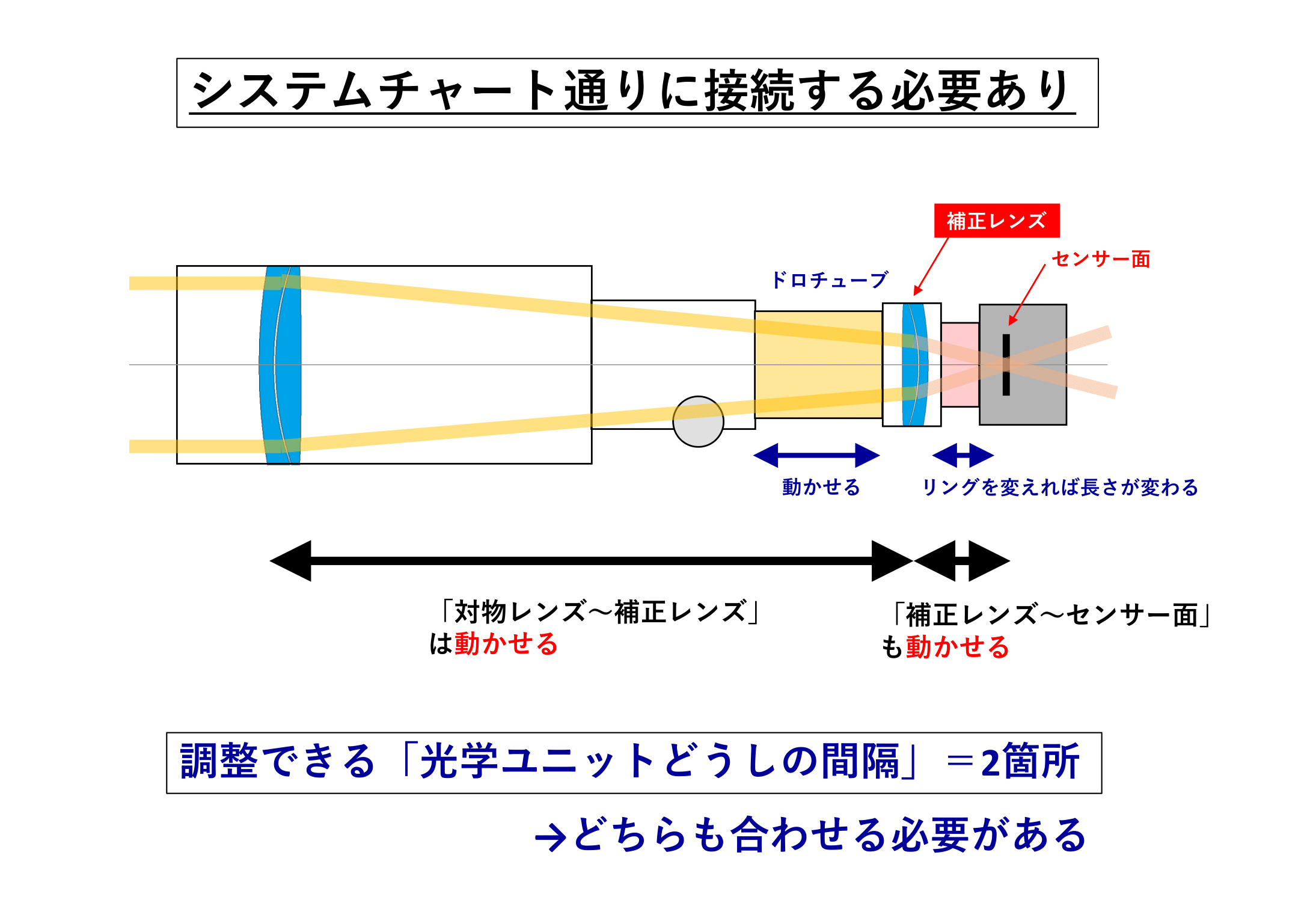

上の模式図のように、ピント合わせによって「対物レンズユニット一式」と「センサー面」との距離のみが変わる場合は、ユーザーが調整できる光学ユニット同士の間隔は1箇所のみです。この距離を適切に調整してピントを合わせることができればOKです。

この場合は、(基本的にはシステムチャート通りに接続するのが確実なのはもちろんですが、)お手元にあるリングを適当に接続してピントが合えば、それで使っていただいてもOKです。

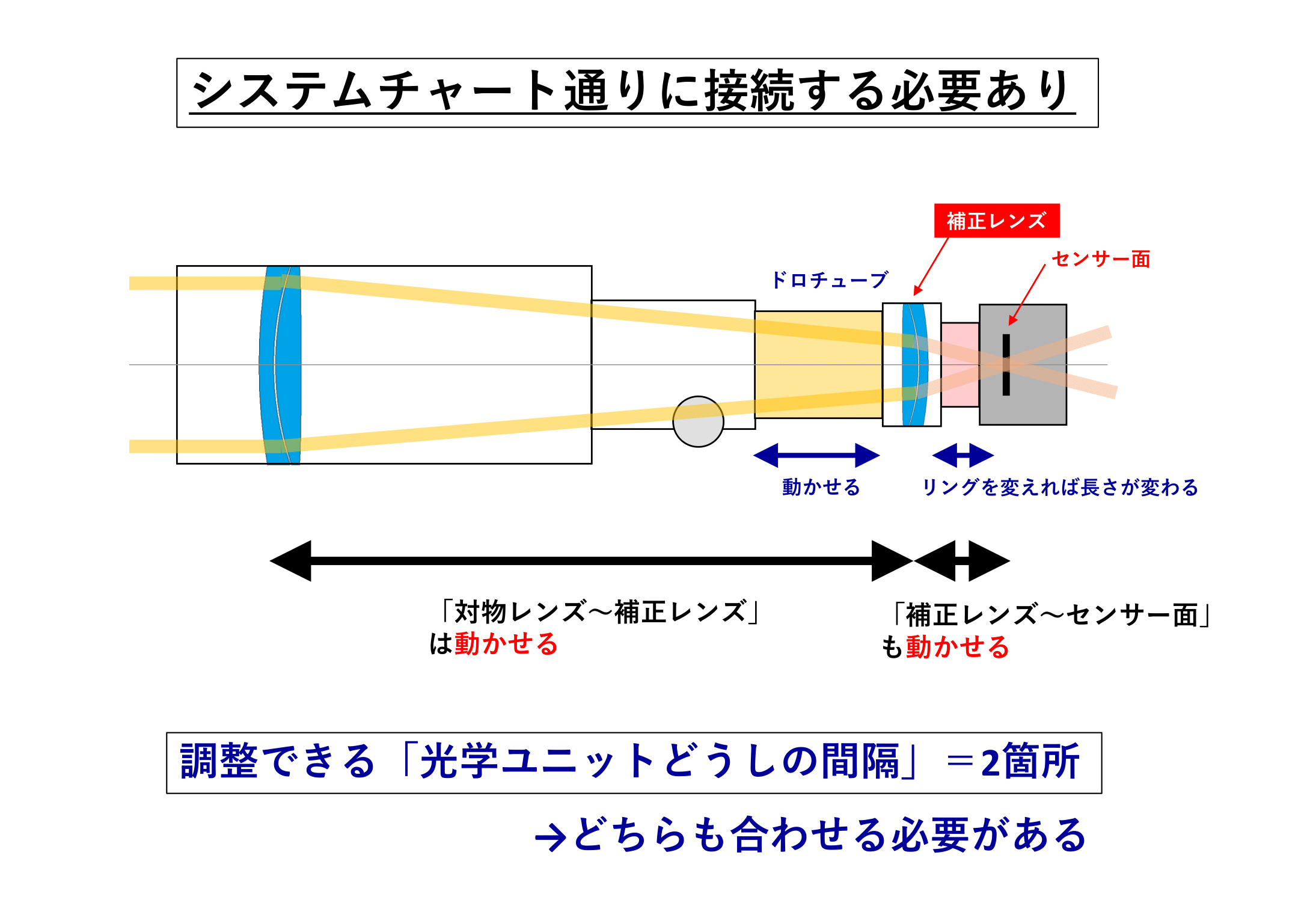

(2)システムチャート通りに接続する必要があるパターン

上の模式図ではピント合わせの際に、光路中の「レンズ・鏡面同士の距離」が変わります。ドロチューブやヘリコイドよりもカメラ側に補正レンズのある場合(FS-60CB+レデューサーC0.72×、FMA180proなど)が該当します。この場合はユーザーが調整できる光学ユニットどうしの間隔が複数あり、どちらもメーカーの想定どおりに調整する必要があります。

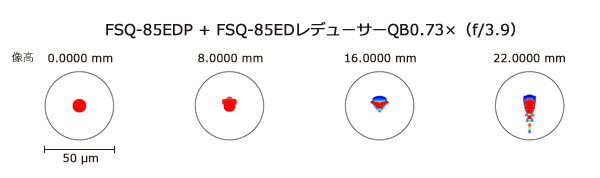

例えば補正レンズ~センサー面の距離がメーカー想定よりも大きくなると、ドロチューブ繰り出し量は減り(あるいはピントが合わない)、補正レンズの効果が強く出すぎて周辺像が過補正になってしまいます。逆に補正レンズ~センサー面の距離が近すぎるとドロチューブは長く繰り出す必要があり(あるいはピントが合わない)、周辺像の補正が足りず結像性能が劣化します。

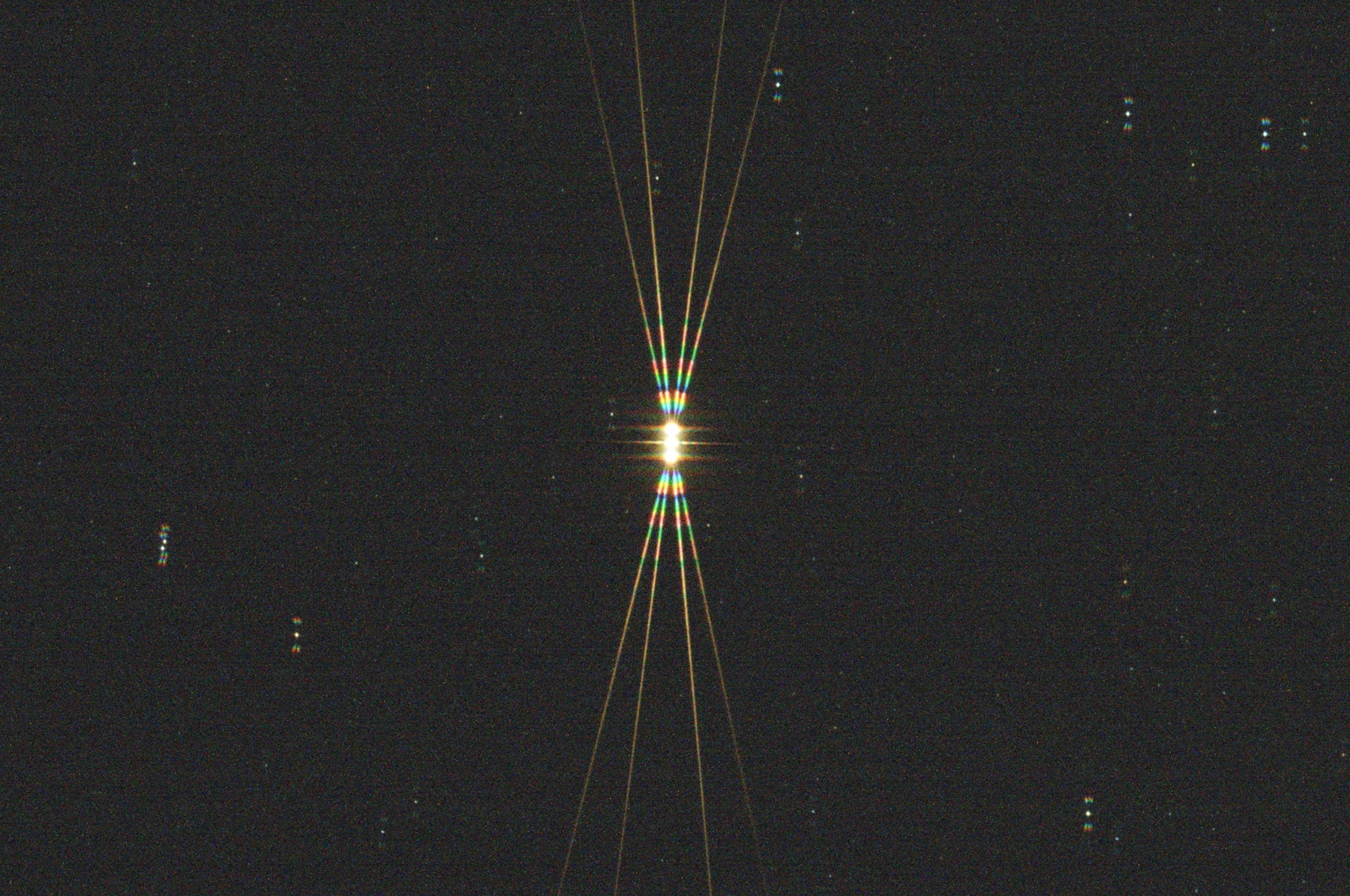

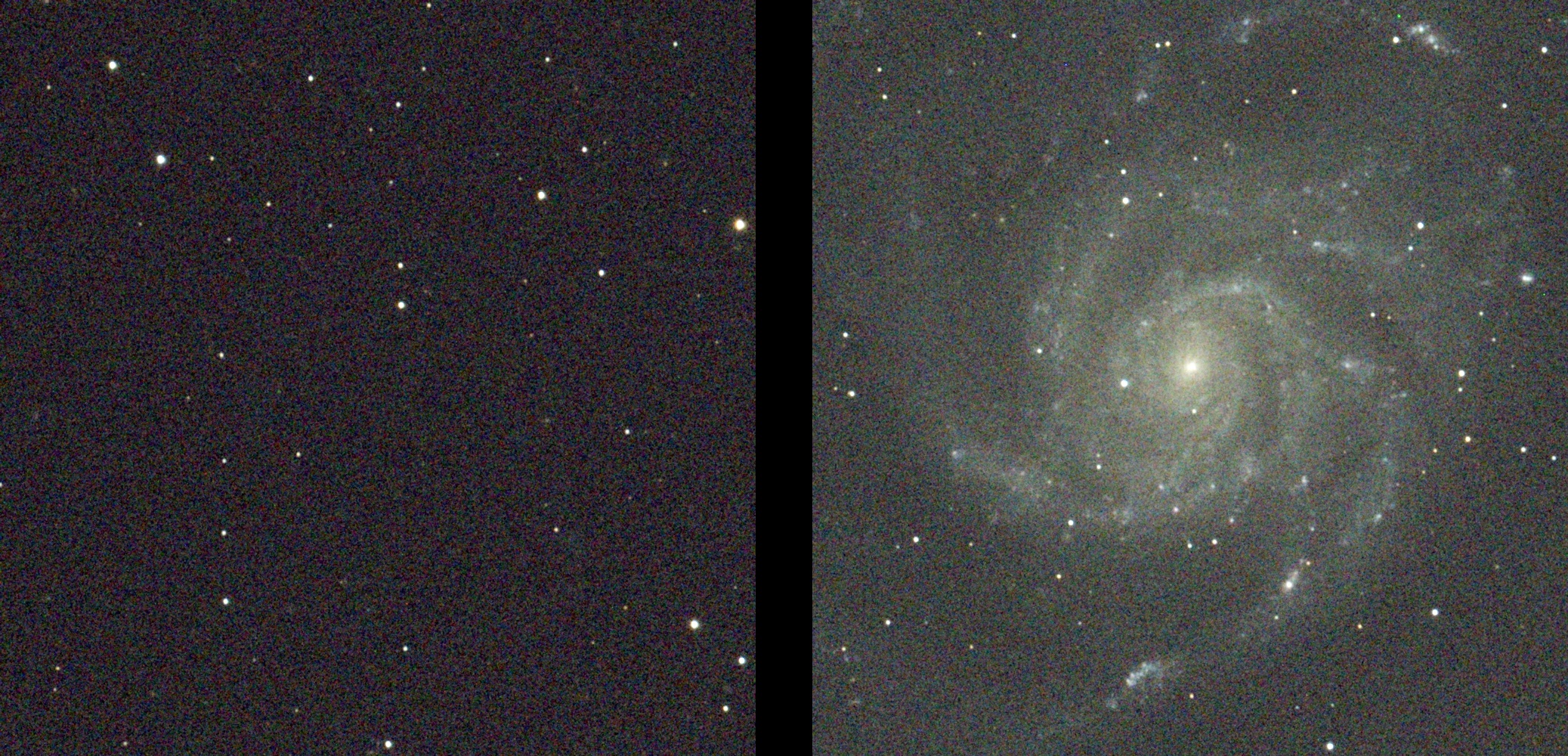

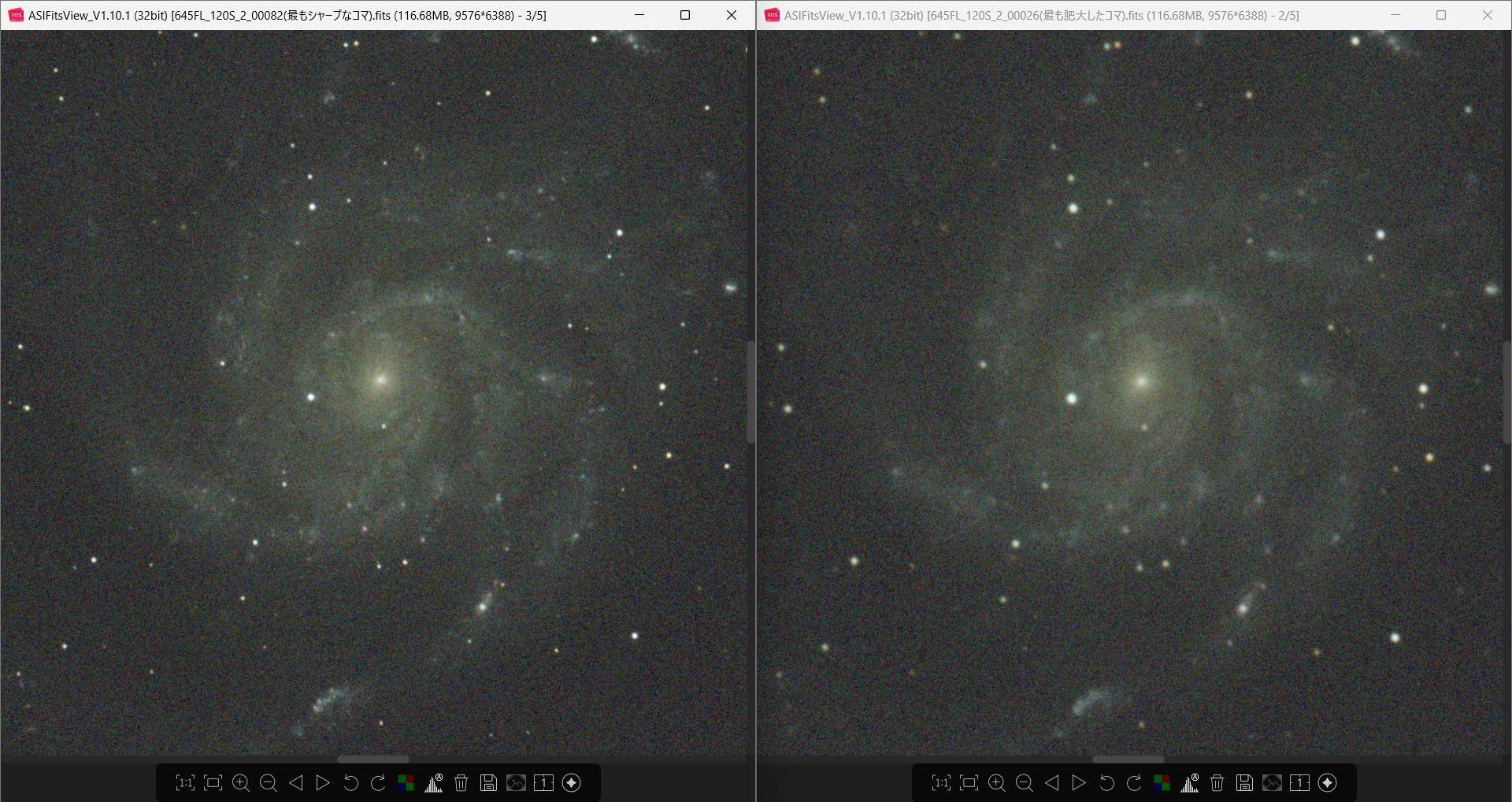

実際にFS-60CB + レデューサーC0.72× で試してみました。補正レンズ~センサー面の距離を規定より5mm長くすると、APS-Cセンサーの周辺像でもかなりの悪化が見られます。また、この際はレデューサーの効果が強まって、合成焦点距離はカタログ値の255mmよりも短くなりました。

このようにユーザーが調整できる「レンズ・鏡面どうし、あるいはレンズ・鏡面からセンサー面までの距離」が複数箇所ある場合は、システムチャートに従って補正レンズ~センサー面の距離を正しく合わせる必要があります。これを守らないと、仮に無限遠にピントが合ったように見えても、実は中心像のシャープネスが設計値より落ちていたり、周辺像が肥大したり、実際の焦点距離が設計値とズレたりします。

※対物レンズ~補正レンズの距離はドロチューブである程度調整できるので、例えばカメラ回転装置の代わりに同程度の光路長を持つ延長筒で代用したりするのはアリです。

ドロチューブ内部に補正レンズを組み込んだAX103S、ドロチューブに補正レンズをねじ込むεシリーズ等も該当します。他にも主鏡移動方式のカセグレン系(Mewlon、シュミカセなど)や副鏡移動方式のMewlon-CRSなどもそうです(ピント合わせで鏡間距離が変わるため)。

当店にいただくお問い合わせでは、多くの場合、(2)のパターンで補正レンズ(または鏡面)からセンサーまでの距離に原因があります。この距離は一般に「バックフォーカス」あるいは補正レンズの金枠端面から測った距離であることを明示して「メタルバック」と呼ばれます。これらの用語は直焦点の場合にも接眼体後端から焦点面までの距離を指して使われることもありますが、特に補正レンズを使用する場合、バックフォーカス/メタルバックの概念はたいへん重要です。

補正レンズがピント移動によって動く場合や、主鏡や副鏡を動かしてピント合わせを行うカセグレン系鏡筒の場合は、メーカーが公開しているシステムチャートの通りにリングを接続し、正しいバックフォーカス/メタルバックで使用するようにしましょう。

ただし、各社が公開しているシステムチャートは主に一眼レフカメラの使用を前提としています。CMOSカメラはさまざまな接続方法が可能なので、それを鏡筒側のシステムチャートで網羅的に紹介することは困難です。ユーザーが自身の機材に対する知識を持って、正しい接続を行う必要があります。

ここからは長くなりますが、基本的な接続方法を一通り網羅してみたいと思います。

基本的な接続方法

1. M42ネジ バックフォーカス55mmの場合

(主な例:Askar FMA135)

ほとんどの場合、Tリングとデジタルカメラの合計でバックフォーカスが55mmとなります。(例えばキヤノンEFマウントではTリングの光路長が11mm、ボディのフランジバックが44mmで合計55mmです。ニコンFマウントでは同8.5mm+46.5mm=55mmとなっています。このように、Tリングの光路長は対応するカメラボディにより異なります。)なので市販品をそのまま取り付けるだけでOKです。

※フランジバック=カメラの取り付け面からセンサー面までの距離。

具体的には、Tリングとして

・タカハシ カメラマウントDX-S

・ビクセン Tリング(N)

・ケンコー TマウントアダプターII

等が使用できます。

天体用のCMOSカメラでは、そのメーカーからカメラマウントへの変換アダプターが用意されていることがあります。この場合はデジタル一眼レフカメラと同様に簡単な接続が可能です。使用するのはTリングに加えて「マウントアダプター」です。例えばZWO社ではキヤノンEFマウントに対してこのような製品を用意しています。

・シンプルなマウントアダプター

・フィルターを着脱しやすいマウントアダプター

※ニコン用等もあります。

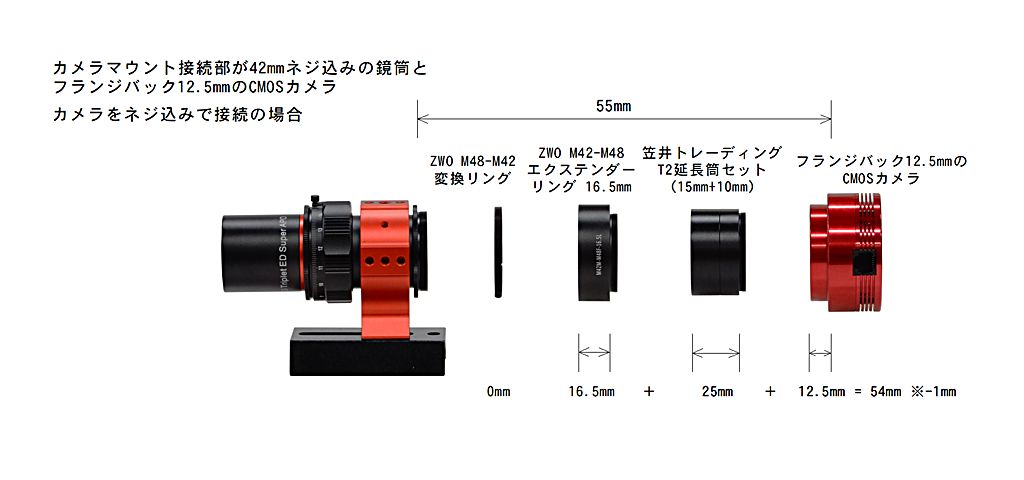

【天体用CMOSカメラ / 全ネジ接続】

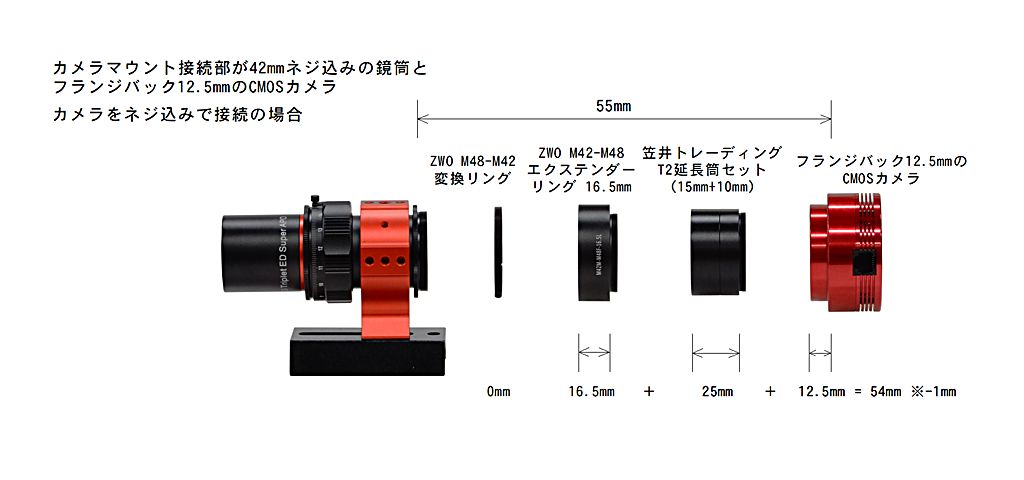

M42ネジからカメラまでの全ての接続をねじ込みで行う場合、カメラ自身のフランジバックに応じて適切な長さの延長筒を使用する必要があります。代表的なものをこちらにまとめました。

フランジバックが12.5mmのCMOSカメラの場合、

・ZWO M48→M42変換リング

・ZWO M42→M48エクステンダーリング(16.5mm)

・笠井トレーディングT2延長等セット(15mm+10mmを使用)

でバックフォーカスがほぼ55mmとなります。

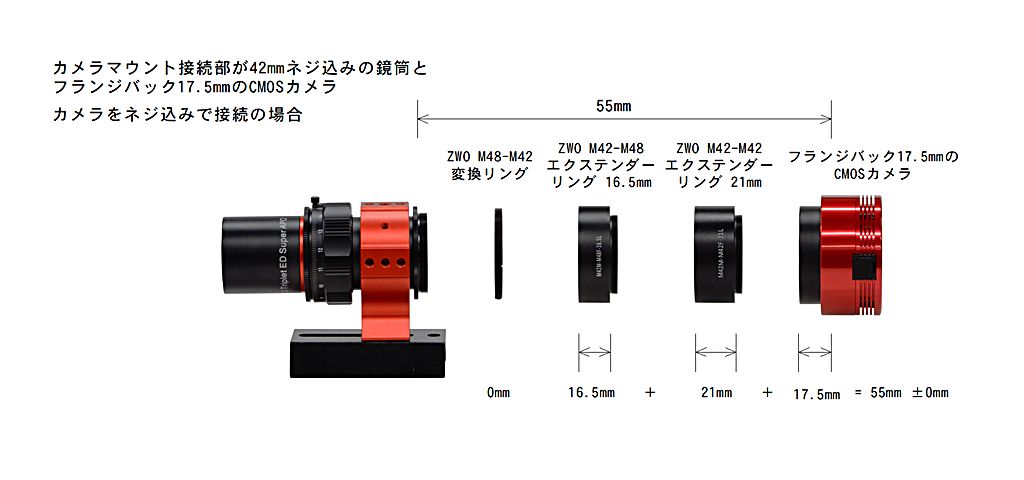

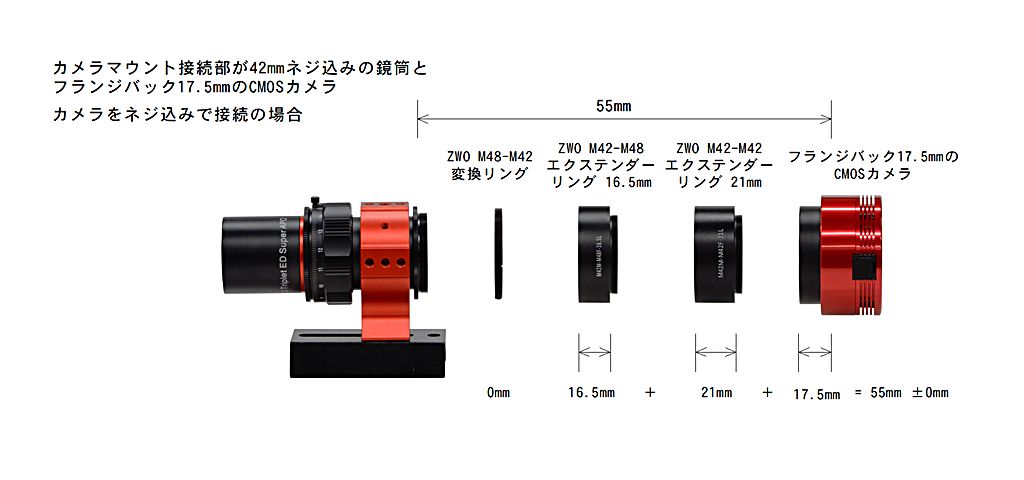

フランジバックが17.5mmのCMOSカメラの場合、

・ZWO M48→M42変換リング

・ZWO M42→M48エクステンダーリング(16.5mm)

・ZWO M42→M42エクステンダーリング(21mm)

でバックフォーカスが55mmとなります。

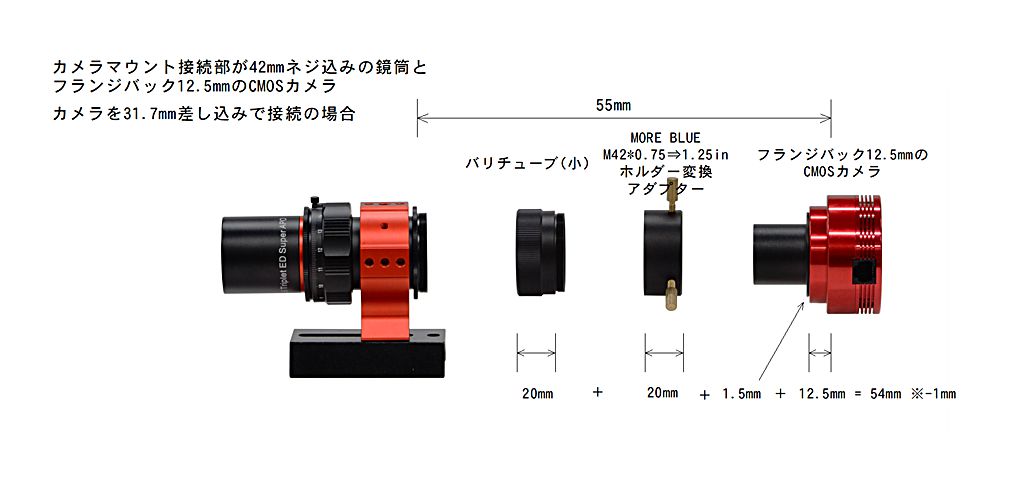

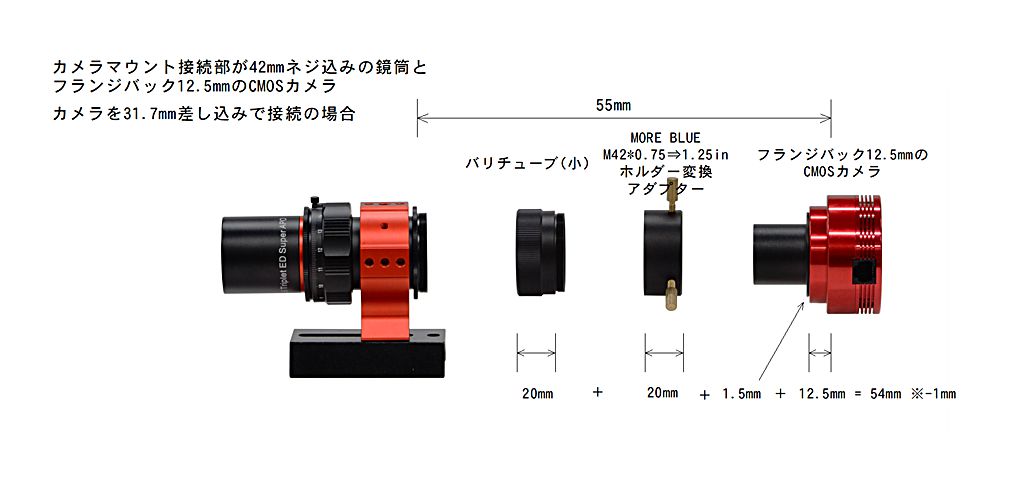

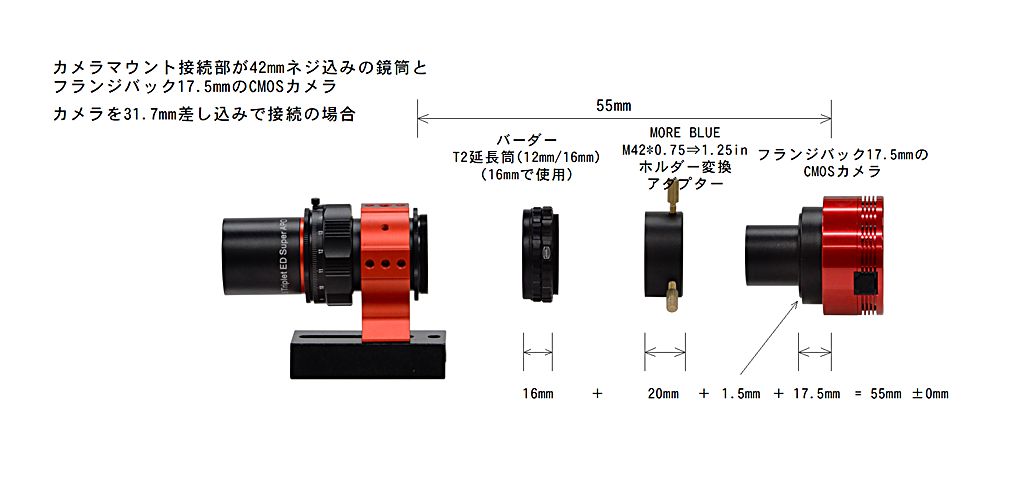

【天体用CMOSカメラ / 31.7スリーブ差し込み】

スリーブ差込の場合、スリーブの固定位置によってある程度の自由度があるため、使用する延長リングの組み合わせは一つには決まりません。スリーブを奥まで差し込まず「浮かせて」固定するのもアリですが、ここではスリーブを奥までしっかり差し込む前提でリング構成を検討しました。

以下に、代表的な例を示してみます。

フランジバックが12.5mmのCMOSカメラの場合、

・バリチューブ(小)(20mm)

・MOREBLUE TP521 M42*0.75→1.25inホルダー変換アダプター(20mm)

・スリーブの厚み(1.5mm)

でバックフォーカスがほぼ55mmとなります。

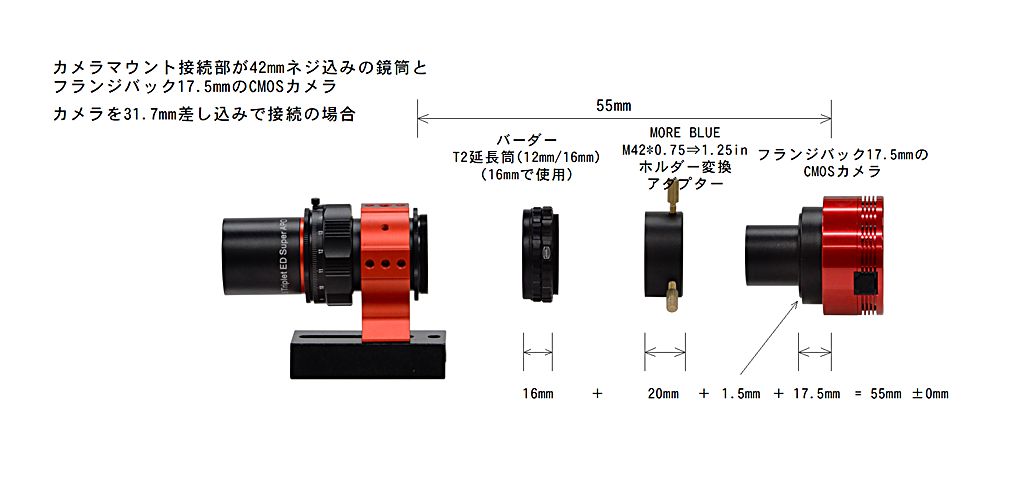

フランジバックが17.5mmのCMOSカメラの場合、

・バーダーT2延長筒(16mmで使用)

・MOREBLUE TP521 M42*0.75→1.25inホルダー変換アダプター(20mm)

・スリーブの厚み(1.5mm)

でバックフォーカスが55mmとなります。

※M42ネジ用の1mm厚シムリングもご用意しました。必要に応じてご活用ください。

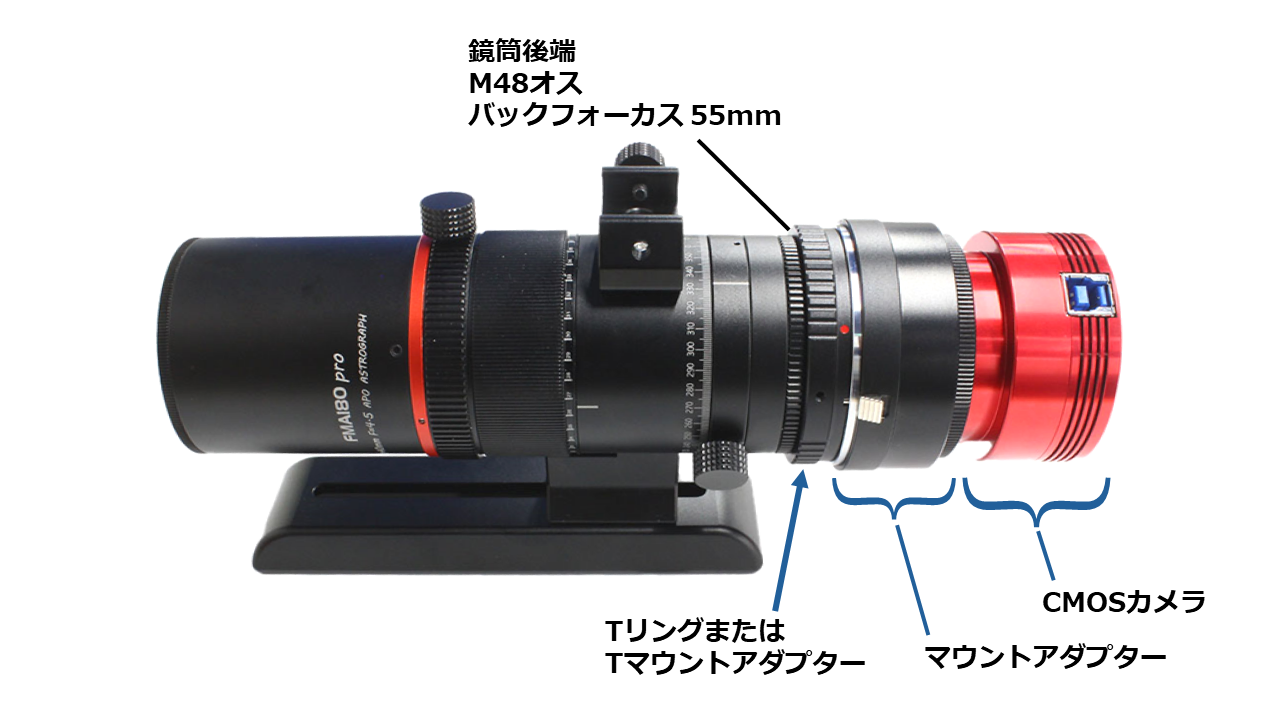

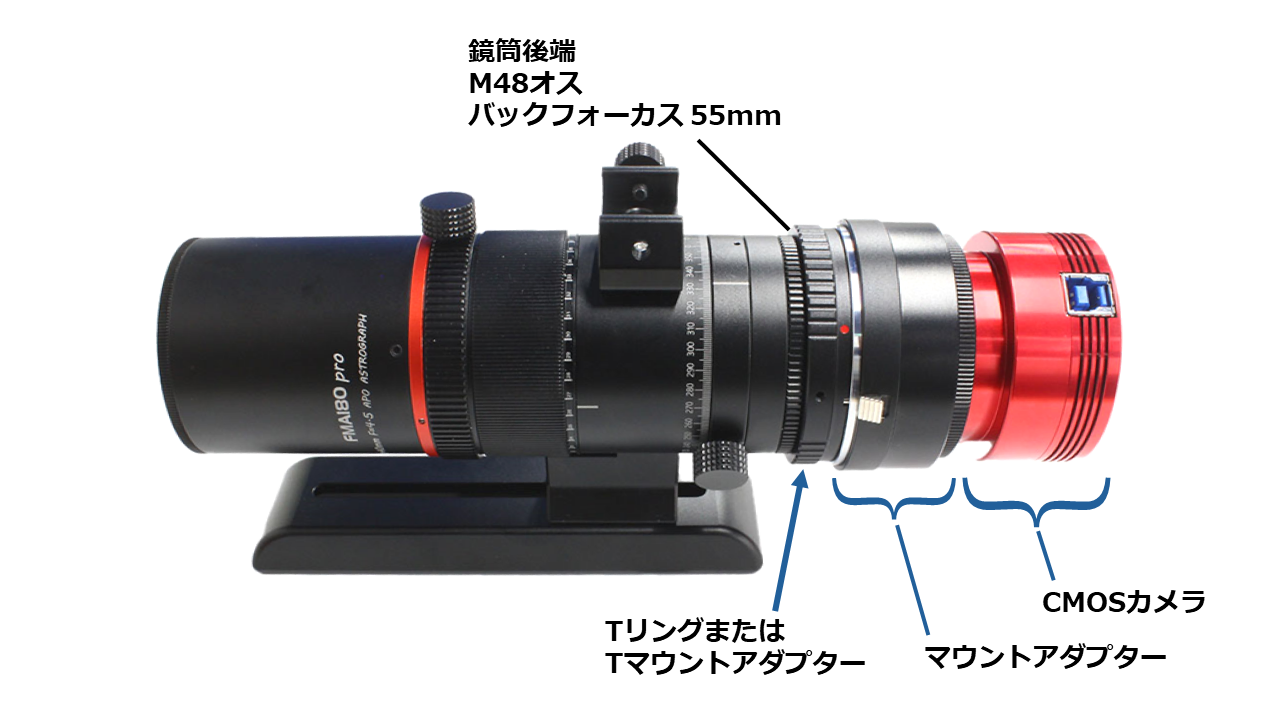

2. M48ネジ バックフォーカス55mmの場合

(主な例:Askar FMA180pro, SkyWatcher鏡筒の多く)

各社で名称が異なりますが、「M48カメラアダプター」あるいは「M48大型Tリング」などと呼ばれるリングを使用します。多くの場合でバックフォーカスが55mmとなるようになっています。具体的には

・Sky Watcher M48 カメラアダプター

・笠井トレーディング M48大型Tリング

等が使用できます。

M42接続の時と同様に、「M48カメラアダプター」と「マウントアダプター」を併用します。

【天体用CMOSカメラ / 全ネジ接続】

M48ネジからカメラまでの全ての接続をねじ込みで行う場合、カメラ自身のフランジバックに応じて適切な長さの延長筒を使用する必要があります。代表的なものをこちらにまとめました。

フランジバックが12.5mmのCMOSカメラの場合、

・笠井トレーディングT2延長等セット(20mm+5mmを使用)

・ZWO M42→M48エクステンダーリング(16.5mm)

でバックフォーカスが55mmとなります。

フランジバックが17.5mmのCMOSカメラの場合、

・ZWO M42→M48エクステンダーリング(16.5mm)

・ZWO M42→M42エクステンダーリング(21mm)

でバックフォーカスが55mmとなります。

【天体用CMOSカメラ / 31.7スリーブ差し込み】

以下に代表的な例をご紹介します。

フランジバックが12.5mmのCMOSカメラの場合、

・笠井トレーディングT2延長等セット(20mm+5mmを使用)

・ZWO M42→M48エクステンダーリング(16.5mm)

でバックフォーカスが55mmとなります。

フランジバックが17.5mmのCMOSカメラの場合、

・ZWO M42→M48エクステンダーリング(16.5mm)

・MOREBLUE TP521 M42*0.75→1.25inホルダー変換アダプター(20mm)

・スリーブの厚み(1.5mm)

でバックフォーカスがほぼ55mmとなります。

3-1. タカハシ規格(システムチャートでカメラマウントDX-WRを使用する場合 / M54ネジ・バックフォーカス56.2mm)

システムチャート通り、カメラマウントDX-WRをご使用ください。ただし純正品はEOS用(キヤノンEFマウント)とニコン用(ニコンFマウント)しかご用意がありません。その他のカメラを使う場合はスターベースオリジナルの"相当品"をご用意しています。

「カメラマウントDX-WR」と「マウントアダプター」を併用します。EOS

(キヤノンEFマウント)とニコン用(ニコンFマウント)のどちらでも可です。フィルタードロワー付きのマウントアダプターもあります。

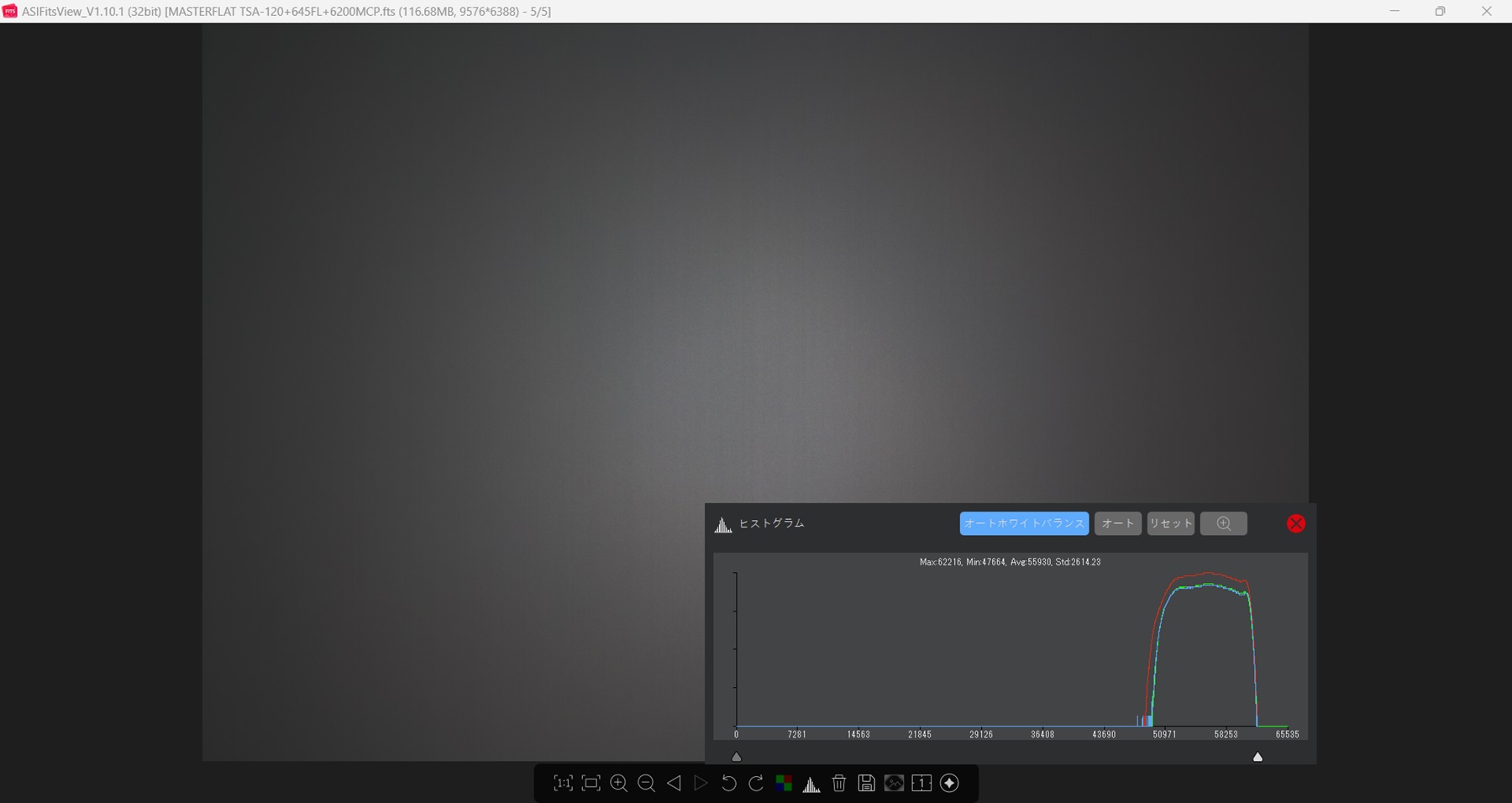

【天体用CMOSカメラ / 全ネジ接続】

冷却タイプやセンサーの大きなカメラ(代表例としてM42接続・フランジバック17.5mm)に限ってご説明いたします。上図のようにタカハシ接続リングM54-M48を用いて接続すれば全てネジ込みによる接続で、バックフォーカスをほぼ完璧に一致できます。21mmリングと16.5mmリングはそれぞれフィルターホイールやオフアキシスガイダーに置き換えできます。当店ではそれぞれのシステムチャートを、カメラの商品ページでご紹介しています。

【天体用CMOSカメラ / 31.7スリーブ差し込み】

鏡筒のシステムチャートには補正レンズを使用した際の眼視接続図が載っていることがありますが、アイピースとカメラは差し込み端面から焦点面までの距離が異なるため、システムチャートのアイピースをカメラに置き換えるだけでは無限遠にピントが合わなかったり、仮にピントが合っても結像性能が損なわれることがあります。

ここまでにご説明した内容を参考に、適当なリングを使用してバックフォーカスを整えてご使用ください。例えば、タカハシ接続リングM54-M48を用いて鏡筒後端をM48オス化することで、2.のスリーブ差込みの場合と同様の構成でスリーブ差込みが可能になります。

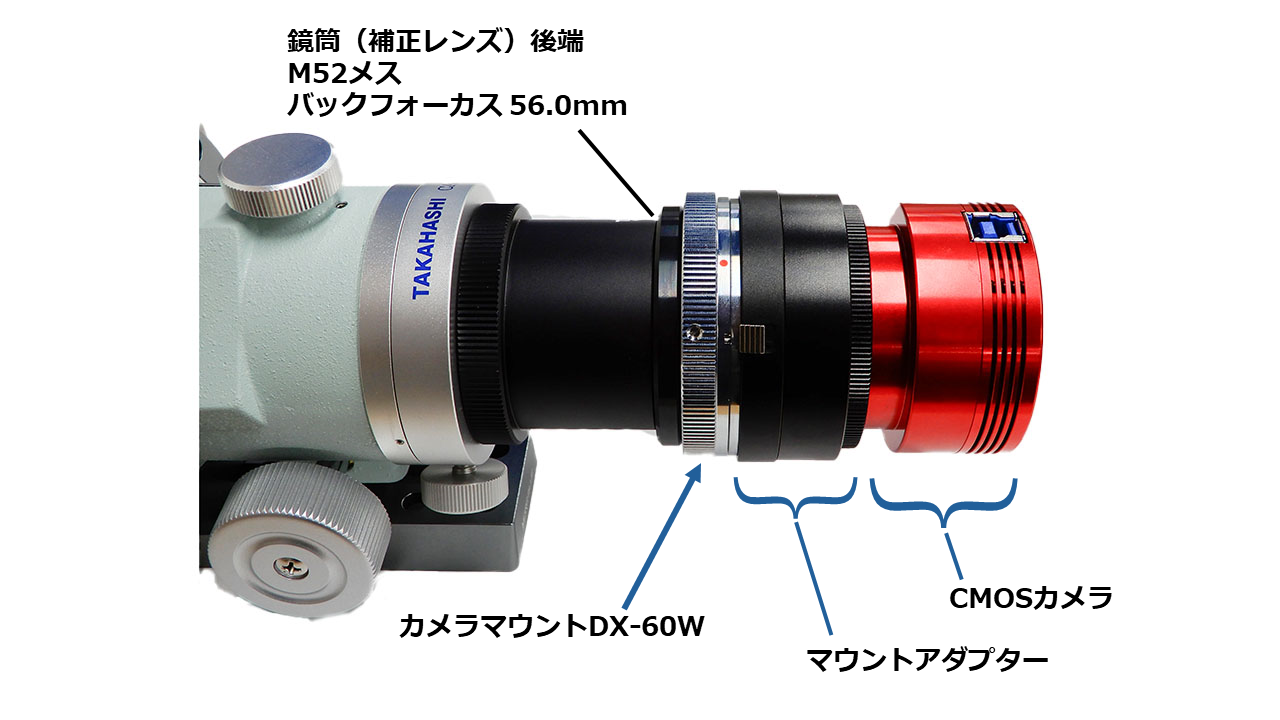

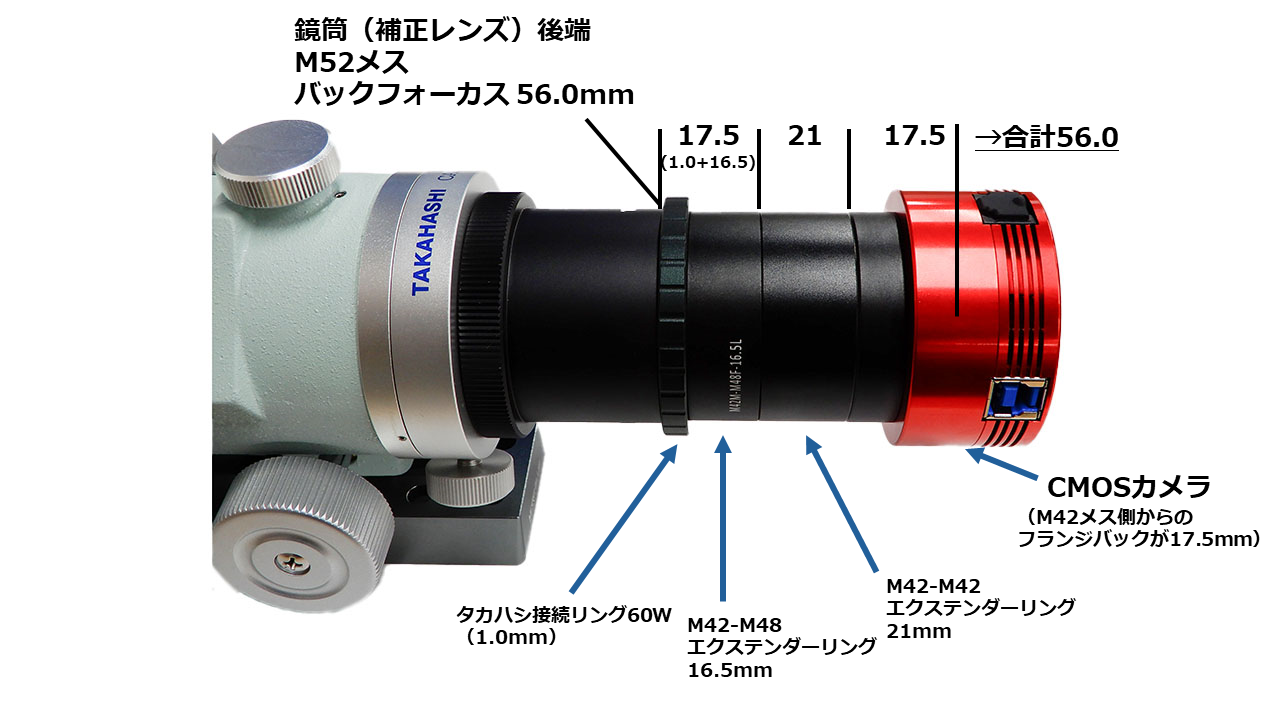

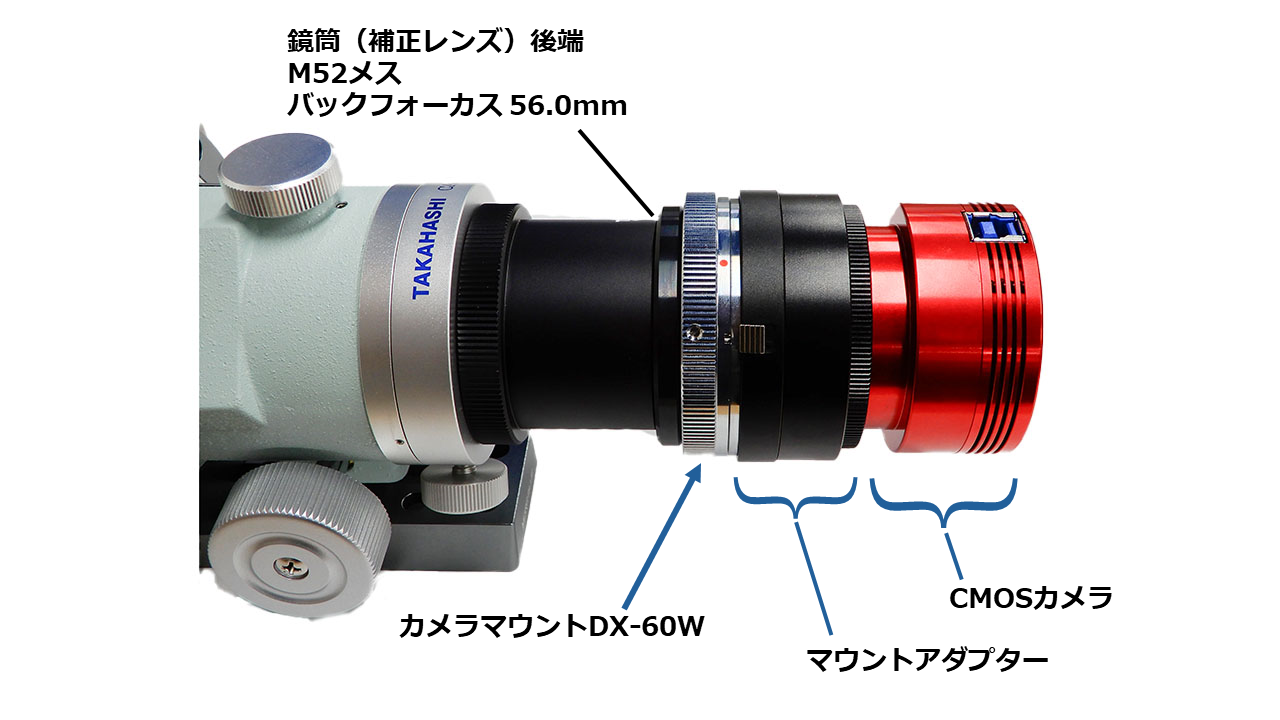

3-2. タカハシ規格(システムチャートでカメラマウントDX-60Wを使用する場合 / M52ネジ・バックフォーカス56.0mm)

システムチャート通り、カメラマウントDX-60Wをご使用ください。ただし純正品はEOS用(キヤノンEFマウント)とニコン用(ニコンFマウント)しかご用意がありません。その他のカメラを使う場合はスターベースオリジナルの"相当品"をご用意しています。

「カメラマウントDX-60W」と「マウントアダプター」を併用します。EOS

(キヤノンEFマウント)とニコン用(ニコンFマウント)のどちらでも可です。フィルタードロワー付きのマウントアダプターもあります。

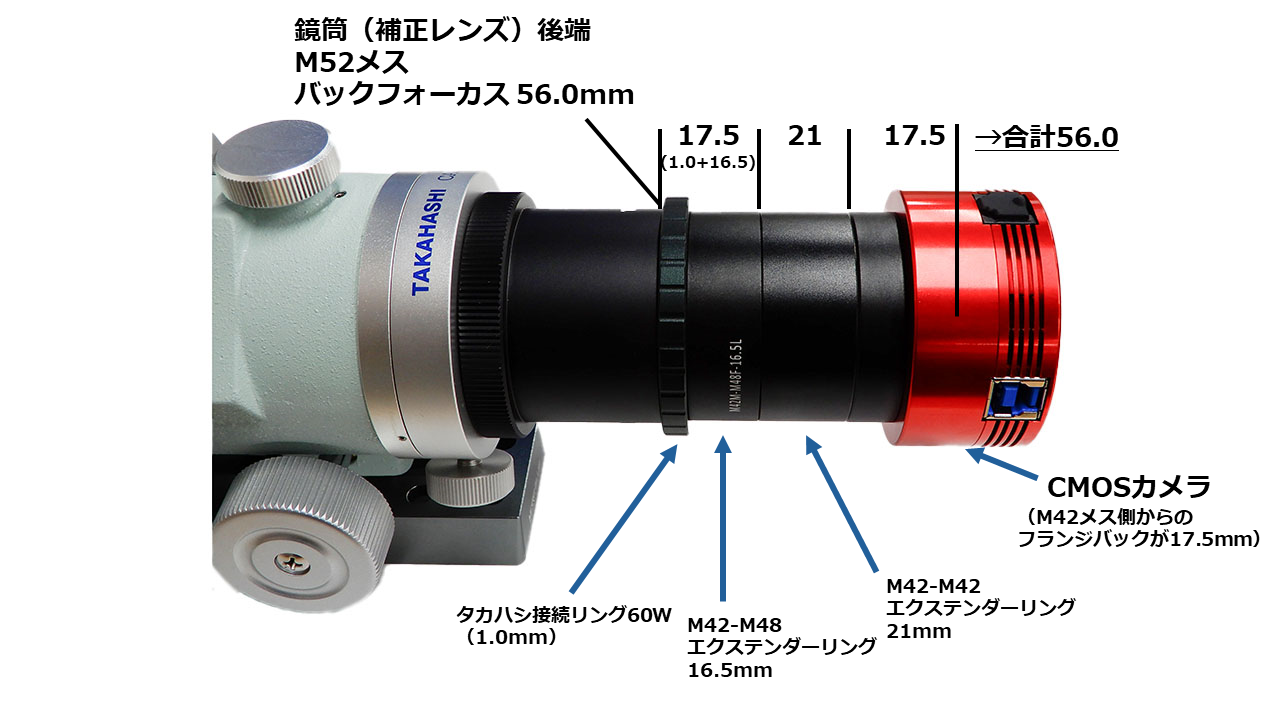

【天体用CMOSカメラ / 全ネジ接続】

冷却タイプやセンサーの大きなカメラ(代表例としてM42接続・フランジバック17.5mm)に限ってご説明いたします。上図のようにタカハシ-ZWO接続リング60Wを用いて接続すれば全てネジ込みによる接続で、バックフォーカスをほぼ完璧に一致できます。21mmリングと16.5mmリングはそれぞれフィルターホイールやオフアキシスガイダーに置き換えできます。当店ではそれぞれのシステムチャートを、カメラの商品ページでご紹介しています。

【天体用CMOSカメラ / 31.7スリーブ差し込み】

3-1の場合と同様に、システムチャートのアイピースをカメラに置き換えるだけでは無限遠にピントが合わなかったり、仮にピントが合っても結像性能が損なわれることがあります。

ここまでにご説明した内容を参考に、適当なリングを使用してバックフォーカスを整えてご使用ください。例えば、タカハシ-ZWO接続リング60Wを用いて鏡筒後端をM48オス化することで、2.のスリーブ差込みの場合と同様の構成でスリーブ差込みが可能になります。

現状では、通常の市販品によって全ネジ接続でつなぐことはできません。

直焦ワイドアダプター60または直焦ワイドアダプター60DXを用いてカメラマウント化し、一眼レフ(EFマウント/Fマウント)の場合は直接カメラを、CMOSカメラの場合は対応するカメラマウントアダプターを用いて接続することで、バックフォーカスを合わせることが可能です。

このブログ記事は、おそらくこれまでで最も長く、複雑な内容であったかと思います。ここまでお読みくださりありがとうございました。皆様が正しいバックフォーカスで各種機材を接続し、光学性能をフルに活かして、素敵な天体写真を撮ったり電視観望体験をしていただけることを願っております。